by 小炳 | 6 月 18, 2022 | 人物, 人物特寫, 到底要怎麼教小孩?, 孩子教我們的事, 教育

從小渴望擁有家庭的小炳,在女兒3歲時離婚成為單親爸爸,女兒曾賭氣說「我不是只為當你的女兒才出生的!」當時這句話,給了他很大的震撼……。 小炳(右)與女兒。(圖片提供/小炳) 想像一下,你正坐在一個幽暗孤獨的房間,周圍充斥的黑暗,像是一種百年孤寂永遠無法離開的強烈張力圍繞在你身邊,你想甩開也沒辦法甩開,只能任由黑暗不斷地侵蝕你,你無助的坐在這個房間裡。什麼也不能做⋯什麼也不能做⋯⋯。 兒時受虐居無定所,期待擁有自己的家庭與孩子...

by 瑪達拉.達努巴克 | 6 月 12, 2022 | 如何撕掉標籤?, 微歧視, 社會

有原住民學生從部落到山下讀書,因焦慮而發病。在老師善意提問的背後,還是存在著族群的權力不對等結構,及差異處境的不理解。 示意照片,非當事人...

by 瑪達拉.達努巴克 | 6 月 11, 2022 | 如何撕掉標籤?, 微歧視, 社會

原住民女性的聲音在被殖民敘事裡,最難被聽見。教師瑪達拉·達努巴克進行部落培力,陪伴部落長輩說出因為歧視與區隔帶來的壓迫。 圖/瑪達拉.達努巴克提供 「如果我從外地來到A部落生活,如果遇到我覺得跟我的過去習慣的規則不一樣的時候,你認為,是我要跟從A部落的規定?還是A部落要配合我的習慣?」 「如果有一群人來到A部落,就一定要A部落的人聽從他們的指揮?這時候會發生什麼事?」...

by 笑咪咪 | 6 月 3, 2022 | 不可不知的中港台, 政治, 白色恐怖與轉型正義

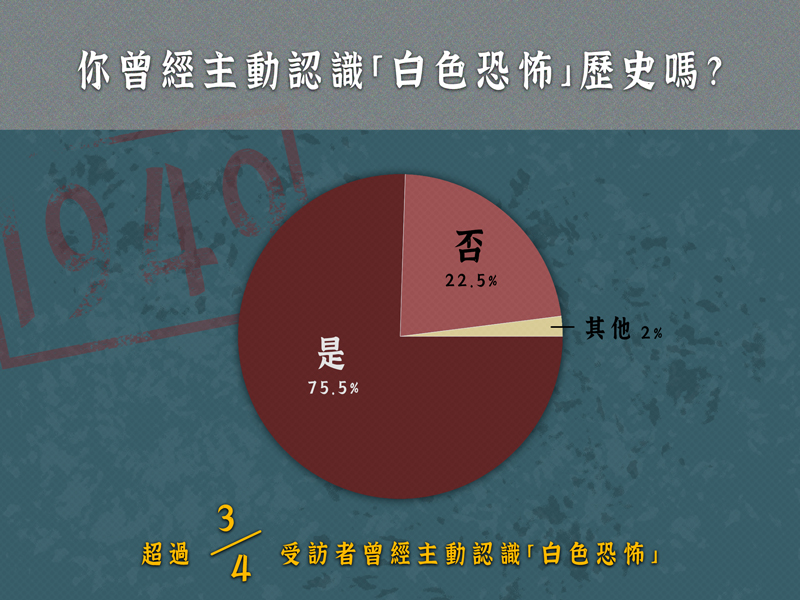

你認識白色恐怖的歷史嗎?你認為相關教育資源足夠嗎?一份線上問卷蒐集了上百位年輕網路族群對轉型正義的看法。 《公視主題之夜SHOW》錄影現場,主持人凱莉(右)、來賓鄭竹梅(中)、苗博雅(左)。圖/《公視主題之夜SHOW》提供 編按:本文來自《公視主題之夜SHOW–談轉型正義WHY SO尷尬》節目製作之線上問卷分析。「到大學之後才知道,原來我爸跟我媽要結婚之前,其實經歷過非常激烈的衝突,我的外公很不高興,他覺得他的女兒不可以嫁給外省人。」——-節目來賓、台北市議員苗博雅...

by 唐宓 | 6 月 3, 2022 | 到底要怎麼教小孩?, 教育, 暑假爸媽壓力大?, 校園威權

對你來說「校園威權」是髮禁、服儀,或教官的威嚴形象?成長時期經歷過校園威權的人們,如何教育下一代? 《公視主題之夜SHOW》主持人鄧惠文(右)與芳和實中同學對談。圖/《公視主題之夜SHOW》提供 編按:本文來自《公視主題之夜SHOW-威權告解有多難?》節目製作與映後論壇紀錄。 你記憶中的校園威權是什麼樣子?是髮禁、服儀規定,還是烈日下的朝會?又或者是考試成績不理想,被老師叫到講台前體罰?教官的威嚴形象?社團當中強制遵守的學長姊制?而這些威權記憶,又在你的身上,甚至你往後的人生留下了哪些印記?...

與女兒。(圖片提供/小炳).jpg)

與女兒。(圖片提供/小炳).jpg)

近期留言