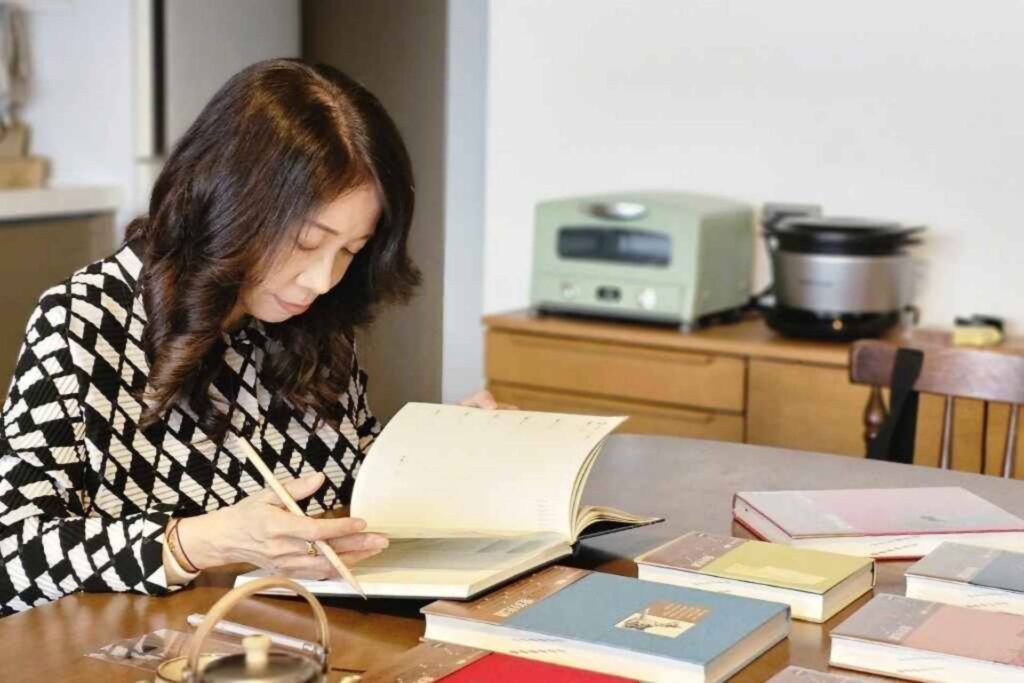

網路讓人彼此凝視,也彼此審判;在他人眼光的反射中,漸漸迷失自己,並將外界的聲音化為內耗與質疑。身為暢銷作家的陳雪與金鐘影后柯佳嬿,她們的一言一行都被放大檢視,連沉默都可能被他者解讀。只是在人們眼中的光環背後,她們也要學會與內心的拉扯共處。互相尊敬的兩人,從開始的緊張,到談話中逐漸產生共鳴、彼此理解並給予安慰,在她們的對話裡,可看見每個人都在努力與自己和解的樣子。

柯佳嬿提問:身為公眾人物和創作者,外界的看法會讓你內耗嗎?

柯佳嬿(以下簡稱柯):我想知道,你會有覺得內耗、或是覺得很累的時候嗎?就是像我這樣,可能在做自己人生當中,很多選項上面,別人給你的聲音、其他的想法、價值觀,就放在你身上的時候,你會內耗嗎?

陳雪(以下簡稱陳):我本來以為我不會,結果這一段時間我思考了一下,其實我也會。我比較大的問題,都是在「轉變」的時候,比如說:寫作轉型。像我之前寫《摩天大樓》時,我非常掙扎,從一個純文學作家,現在在寫含有謀殺案的懸疑小說。剛出版時,我的好友就問我:「陳雪,你為什麼那麼焦慮?我從來沒有看你出書這麼焦慮。」

確實,我從來沒有那麼焦慮,因為我不知道,這個「轉變」到底是對、還是錯?那種內耗,就是對自己的選擇、或者對自己目前的狀態,有點不肯定;再來是,你做了一個新的嘗試,還沒得到任何掌聲鼓勵,還有人來問:「你為什麼要寫這個?」我大概有一年的時間,都處在這種惶惶不安的狀態,懷疑自己「走錯路了嗎?」或是「我這樣做對嗎?」

那本書我寫了四年,我自己覺得這是一個很重要的作品,可是你得到的,卻不一定是這樣的評價。剛開始一兩年的評價都不是很好,會有一種「你現在到底在做什麼?」的感覺,別人不是很瞭解你,然後漸漸地連自己都有點不太瞭解自己。

但有一次,有位讀者告訴我:「我很少看台灣小說,我沒想到台灣作者的小說這麼好看!」這句話給我很大的鼓勵,他讓我知道說,原來不需要得獎、不用專業讀者的點評,只需要一句認同的回饋,就夠了。

這件事讓我知道,以後產生內耗、自我懷疑時,要試著相信,我寫《摩天大樓》的時候那麼慘,但最後它成為了我的一個代表作,然後也讓我的人生有很多變化。所以我才想,人搞不好在做很重要的抉擇,或是你正在往更好的地方去的時候,你其實會非常痛苦。那個過程中可能會非常不安,然後你會非常孤獨,也許別人會覺得你很怪、你怎麼變了。

柯:我知道,因為你可能在那個過程,是你自己也去踏出舒適圈。

陳:我這次在準備題目的時候,發現我們常常講「內耗」,聽起來很負面,但我覺得,有時有些是有意義的內耗,它其實是你在自省、在察覺自己,或者是你就是真的不安、真的恐懼。我有一段時間不敢拿起《摩天大樓》來看。

柯:這麼嚴重!?

陳:因為我覺得,我是不是走錯路了?我完了!是滿嚴重的,畢竟那時候已經寫作寫了二十幾年,有一定的成就,卻突然轉變了一個很大的方向。

所以我就在想,大家都很怕內耗,可是我覺得有一種好的內耗是階段性的,而且是有所作為的。適當的焦慮也沒有不好,重點是它帶給你什麼?如果是「我終於克服了這種焦慮、從當中得到了成長」,或者是「我知道怎麼面對焦慮、而我正在踏出舒適圈」,而不是我走錯路,重點是你怎麼面對它。

柯:我在這邊聽都覺得受到鼓勵。

陳:我們一定會有很多這種過程,對不對?接一部戲,甚至你就只是改變一個髮型,我覺得對你們來說,就是這麼嚴重。

柯:的確,因為我剛剛聽,我也覺得好像有一些小改變的時候,總是會聽到一些新的聲音跟想法,但有一些不見得是那麼友善的,我感覺啦!

陳雪提問:你最內耗的時期,是怎麼走過來的?

陳:那妳有沒有一段時間,也是這樣就是徬徨不安、不確定內耗的時候?

柯:我也以為我沒有,但回想起來,大概在我二十幾歲的時候,可能入行也沒有很久,可是突然就要接收到一些網路上的評價、各種聲音的時候,我花了蠻長一段時間去調適自己。

很多人的聲音跟意見,尤其在說你「不好」、「我覺得怎麼樣」,或是「演戲不好看」之類的,或是「你長得不夠漂亮」之類的這種,很多,當時二十幾歲要看到這些,然後可能常常會有、每天都會有,就會覺得:「哇!」

陳:很痛苦吧?

柯:對,我覺得那個心情上是一個很大的打擊,真的會覺得:「我是不是真的不夠好?我真的表演這麼不好嗎?」或是「我到底要長多漂亮才行?」可是時間一久之後,當時可能會很懷疑自己,各種不管是外型上、或是你在表演上、工作的選擇上,大家都有意見,會懷疑自己一段時間。

後來我跟朋友聊,我覺得能夠「說出來」是一件很重要的事,很多事情你悶著頭一直想,你會覺得好像很嚴重,因為每個人都有自己的盲點,你被自己的習慣性、一個邏輯框架限制住,可是跟朋友聊,你突然能夠得到一個新的角度跟觀點,你就會發現,當你朋友在看待這些留言的時候,是哈哈大笑。

有一天就有一個心得想法是,我好像應該訓練讓心裡的格局更大,我要去練習讓我的想法、眼光,都可以再更寬廣一點、心胸也要再更寬廣一點,這些事情也許它就會變成小事,我站遠一點看,事情好像就不太一樣,它好像也沒有那麼嚴重,或是你有一個信任的人,他看事情的角度是跟你不太一樣的,你們再跟他聊過之後,瞬間會轉換心情,我覺得轉換心情是很重要的一步。

社會有社會的期待,旁人有旁人的期待,好像會有一種「我應該要成為什麼樣子,才是正確的」,好像會有這樣的壓力,所以在這樣的壓力下,有些選擇並不是他真正想要的。

柯佳嬿提問:你有這樣子過嗎?當外界對我們有期待時,怎麼勇敢做選擇,又不感到罪惡或內耗?

陳:其實我很小我就知道我想要成為作家,但現實是,這個行業就不是會賺錢。等我真正開始去寫作的時候,我父母發現我大學畢業要當作家,他們非常傷心、非常失望,因為我們家境並不是很好,他們等於用很有限的資源,栽培我讀到大學畢業,我是讀中文系,他們以為我會去當老師或記者、編輯,就至少是一個正常的工作。

但我說要寫小說,我爸爸很傷心、難過,他們不是很清楚,因為我當時為了寫小說,就去做很多工作,就去擺攤、做服務業維生,他們覺得,如果你是要做這些工作,你不用讀那麼多書,說「那你讀國小畢業就好了」,他們純粹就是失望,所以也會有一些批評,但也因此讓我開始意識到,自己在做一個不是會賺錢的行業,然後一開始我又沒有得很多獎,所以我人生寫作前二十年是很掙扎的。

柯:前二十年!?二十年蠻長的時間欸……

陳:掙扎了二十年,因為我從二十歲到四十歲,可以說就是非常的折磨,一直在選…我也沒有選擇,我就一直寫,但是爸媽也不曉得我在做什麼,因為他們也看不到寫作的成果,我也不會把我的書給他們看,但我依然受到折磨。

當時我爸媽在夜市擺地攤、然後我已經搬到臺北,比如說颳風下雨時,我在自己住的套房,我的罪惡感會強到哭出來,我會覺得說,我在這裡很安穩的寫小說,但爸媽在夜市風吹雨淋,我沒辦法協助他們脫離經濟的痛苦,我的罪惡感大到讓我有段時間有憂鬱症,覺得自己在做一件不對的事。明明是在做一件自己心愛、衷心想要的事,但好像會對別人造成困擾,該怎麼辦?

後來我就堅持把這條路走下去,走通了,其實我爸媽現在是以我為榮的。我媽媽去洗頭,說美容院的人都很喜歡我的書,她又覺得很開心。我花了二十年的時間,讓爸媽從覺得很傷心,到現在以我為榮,這是一條很漫長的路。

人怎麼樣在二十年裡面在自我懷疑中,又可以持續前進?我覺得第一就是選擇你「真的喜歡的事」,還有我沒有欠錢,我有努力的打工、做其他的工作來養活我自己。我很認真,為了寫作拚了命,這是我花了這麼多力氣才爭取到的東西,必須要更努力,你可以追求夢想,但你要先了解自己,過程中能不能一邊實現夢想、一邊不讓自己活得很悲慘。

我覺得父母最想要的,是看到我們過得好,那如果你過得很悲慘,他可能真的就會去否定你做的這個工作,那當然我們不可能一開始就成功,肯定是傷痕累累,而且你一定很掙扎,只是每個人掙扎的時間不一樣,有的人很快。

所以我想我能給的建議,就是說你可以堅持下去,但是你要給你自己鼓勵,現實上別讓自己過得這麼苦,再來就是相信這條路就算漫長,你都走得通,然後你要準備怎麼走這一條漫長的路。

陳雪提問:當想做的事情不如預期順利,你怎麼讓身邊的人安心?

陳:我想你也是吧?剛開始演戲可能也就不一定是全職的,你可能還是會有青黃不接的時候,它不是那麼那樣可以養活自己,我想你應該有類似的感覺吧?

柯:我剛剛聽妳說,也很有同感。每個人都會有自己的理想生活跟未來,但你可能現實層面也要能夠顧好,才能去支援你追求夢想。我感覺演員跟作家好像對父母來說,不是一個希望小孩子要做的工作。藝術、表演或創作這樣的工作,的確除了努力之外,也是需要一些運氣,也取決於我們碰到的人,有沒有人拉你一把。

所以我也有經過那個時期,就是工作不是那麼穩定那麼順的時候,但當然我現實層面還是得顧,這樣我才能告訴人家說:「這是我想做的事,我沒有忘記我同時在往這個方向前進。」所以剛剛妳說的時候,我就覺得有點類似。就,它不是跟運動一樣,做多少馬上有就是同等的回報,它是很難說的,有時付出了、也不知道會走到哪裡、會長成什麼樣子。

陳:所以我覺得可能那個過程,是要做到不管最終是得到多少成果,你不會後悔。

柯佳嬿提問:辜負他人期待時,怎麼克服那種罪惡感?

陳:我當時自責的時候,尤其是冬天,有時嚴重到憂鬱症會發作,覺得有點活不下去,我就打電話給一個好友,告訴他我的狀況,他跟我說:「陳雪,妳要不要想想看,我們六十歲的時候,會寫出什麼樣的小說?就這樣我們一年一年這樣活下去。」這一席話,讓我很感動。

所以我告訴自己,要給自己時間。當我覺得很痛苦、很對不起父母時,我就減少跟他們的聯絡,給我自己一些時間。所以我真的很想告訴年輕人,每當你覺得「怎麼辦……很痛苦!」的時候,給自己一些時間度過,給自己一些時間成長,然後給自己一些時間等待這個果實。

柯:這也是我後來長大的時候,很有感覺的一件事,就是我沒有必要告訴自己:「我要立刻好起來、我要立刻走出來」,我覺得適當的讓情緒走完也是滿重要的。只要有意識到,這件事就會有盡頭,不急著好像要擺脫這種感受、馬上就好,還是把生活上的事情都顧好,這樣去過每一天,我覺得它就會慢慢的、有一天你就是會發現,就是會好像走出來了。

陳雪提問:如何不在社群時代跟別人比較?

陳:其實面對現在社群時代,什麼都非常快很多,人都可能比如說很快就要就要財富自由,然後就是很快就等到很好的成果,那會不會有那種,自己覺得我是不夠快?我是不夠好?年輕人可能會有這樣的焦慮,你覺得怎麼樣去面對這種自己內心的這種聲音?

柯:我覺得因為現在網路,好像「比較」真的是難免,雖然我們知道,可是有時候那個那樣的想法跟心理,還是會不小心跑出來,那我覺得既然要比較的話,那這樣如果也許有時候換一個方法,你既然要比較,那你就看看可能有比你不好的人,你再看看自己,會覺得說,我自己現在這樣子,其實我要知足,這樣就是……

陳:你可以講,沒有關係。

柯:像演員,有時候我們會討論說:「你看,他已經這個年紀,他已經拿過金馬囉!」然後如果我們再看自己,就會覺得說你可能會覺得自卑,覺得自己不夠好,但你再想一想,身邊也有兩年才拍一部戲的人,就會覺得我要知足。也許你換一個角度、位置,你會發現自己其實沒有不好。

與其去看自己缺乏、不足的部分,我覺得反而要把重心放在「我們已經擁有什麼了」,為什麼還要覺得不夠?這份工作讓我們接觸到很多很光鮮亮麗的一面,但有時候回家,我可能收工之後回家看新聞,你再看到可能現在有些地方還在戰爭,就會突然覺得好像是兩個宇宙,就很難想像說,我還在工作的同時,其實世界上有一個地方的人,他是正在經歷這樣的生活。其實能夠好好的生活、我們有健康的身體,我覺得這個是已經是非常非常幸福的。

陳:我覺得現在的時代,好像一直在餵養一種「匱乏感」,它一直要製造你的匱乏感,就是你可能有了、但你現在又會覺得沒有了,然後你可能已經有這個、你又要往上比,所以我覺得社群時代,就是會讓我們太專注在看自己看一些自己不足的地方,但實際上,世界很大。

柯:我覺得那個感覺就有點像,把現在拍著我們的鏡頭,拉開到這個社區、到這個城市,然後再拉開到整個地球,每天我們這麼看重的這些焦慮跟煩惱,你在整個世界各地正在發生的事情,相比起來其實是非常微不足道,而且有可能是,你想一想會覺得有點好笑,我們已經擁有這麼多了,但是我們還是覺得不滿足,這也有點可怕。

陳:我覺得這可能是我們自己要學習去改變視角吧!

陳雪提問:如何提升根本的自信,不用靠外界來肯定自己?

陳:我先講一下我自己,因為我不是得獎出道的,然後我也不是….就是也沒有算是暢銷作家……

柯:(震驚貌)你不算嗎…?!我覺得你其實在作家裡面,很廣為人知耶!

陳:那是四十歲之後,這之前其實還好。然後因為我最好的朋友就是個得獎王,從我很年輕的時候,他就得了非常多獎,我每年都在面對他得了很多獎,而我卻沒有的壓力。但因為他非常的看重我,這也剛好給了我一個信心,不過我始終還是想要得到那些東西,所以我很努力的在寫作。

所以我想問,那妳是怎麼克服,做一個演員可能必須要票房、得獎或是名氣的這些壓力?妳覺得怎麼樣根本的相信,自己就是美好的?

柯:我後來發現「要喜歡自己」是很重要的一件事。不用否定是缺點的地方,它就是你的一部分,然後瞭解自己、能夠慢慢的喜歡自己,就是擁抱自己全部的面向,有一天可以理解到說,這就是我!可能就是年輕的時候,有很多很多東西對我來說,都還在吸收跟學習,還有調適及摸索,所以有很長一段時間,可能二十幾歲的時候,我覺得我很容易不小心會否定自己。

我有曾經試著,就是我是不是應該要成為一個什麼樣的演員,大家才會覺得我很棒、我很好,或是試著要去改變自己個性的一些部分。比如說,我很容易聽到人家跟我說,覺得我「不夠活潑」,就是要盡量跟大家打成一片,可是我就是一個蠻怕生跟慢熱的人,我不會一下子是情緒很高昂的那種,我也有試過,就是我是不是要去要去改變一些自己、調整自己,可是我發現,當我試著這麼做的時候,其實我並不開心,我這樣子做我並不開心、這樣好累喔!這麼做到底是為誰?

然後有一天,我把我自己的感受放在前面的時候,我就覺得沒關係,那就這樣,我希望現在開始,是我做的一些選擇、大大小小,我希望它是能更從我自己的心出發,我去做這個決定、我去做這件事,然後我沒有去管這些的時候,我就覺得這樣我比較開心,我心裡比較舒服,我好像不用再去強迫自己我要變成這樣,或是我要逼自己活潑一點還是什麼,好像就不用。

曾經也會很羨慕別人,因為外向的人總是比較討喜,尤其有一些工作,你很容易只跟大家見一兩次面,然後大家對你留下的印象就是「話滿少的、滿安靜的」,我是需要時間相處的人,可是我後來就覺得,沒關係,我就是這樣子,我就覺得比較快樂,那就這樣吧!

陳:其實這就是一個過程,我們怎麼可能二十歲我們就什麼都通透了?

柯:對啊!怎麼可能什麼都搞懂了。

陳:我覺得我們應該允許年輕人痛苦掙扎、允許他們在追求某一些,你可能覺得那個不重要、看起來像是不順遂的結果。我們如果允許這麼做,他也許才有辦法喜歡,你才有辦法喜歡那個想成名的自己、想要成功的自己,想要比別人更好的自己,

柯:我覺得不用否定自己的很多想法跟面向,是這樣就是這樣。

陳:IG上看到別人又得獎、別人又賺了很多錢,心裡有點忌妒,我覺得也要允許自己那種感覺,因為那是真實的,如果我們都要什麼都不在意的話,我們也不要在意評價、也不要在意讚美、也不要在意批評,那我們最後有可能完全沒有辦法關照自己的感受。

我現在允許自己忌妒、吃醋或者是焦慮、恐懼,然後追逐,可是我也允許在這個過程中,產生內耗的自己,並擁抱它、安撫它,讓它可以慢慢變好,再走出這個內耗,而不是一開始就否定這些感覺,你應該要活得很清高,我覺得不可能。

柯:因為很容易被歸類成負面,我們就很想否定,很容易覺得不可以有,這樣不好,用一個更健康的心理去看待的話,這也不行、那也不允許,反而又更內耗了。

陳:如果你擁抱自己,你會飢餓、你會寒冷,你冷了就說你冷,但我們不允許感覺嫉妒、羨慕,但羨慕很正常!但是羨慕之後,你做什麼才是重要。我有內耗感覺的時候,我會起來跑步、讀書或寫作,而不是躺在那裡覺得好難受,我怎麼會這樣?我們接受有這些感覺,我還是可以寫作啊,我羨慕別人得獎,我還是可以寫我不得獎的小說啊!我接受我自己這些感覺、接受自己落寞,我反而可以正向。

柯:我覺得可以大家可以慢慢的去感受跟練習,也許有一天你看清楚這些情緒是怎麼回事的時候,就可以比較有更包容它的發生。

陳:我有一個方法,就是有時候我們對待自己,就要像你對待你最喜歡、最好的那個朋友,他挫折的時候你會鼓勵他、你會安慰他,你會讚美他,我覺得我們應該要這樣對待自己,而不是像對待自己好像是一個仇敵,你就是挑剔他、責備他。

柯:好像不應該這樣說「你就是這麼糟糕」。

陳:這樣你至少會有一個朋友,那就是你自己,你會愛惜自己。

聽陳雪及柯佳嬿兩人,從內耗談到焦慮、從焦慮談到選擇、再從選擇談回生活,她們以不同的生命經驗,描繪了相似的掙扎:當外界的聲音太多、太吵,真正困難的,其實是如何安靜地面對自己。

內耗不只是痛苦的同義詞,它有時是一種提醒——提醒我們正在轉變、正在離開熟悉的形狀。正如陳雪所說,焦慮若能轉化為行動,它便是成長的起點;而柯佳嬿所體會的,是那份「不急著好起來」的溫柔。每一次內耗,也許都在替下一次勇敢做準備。這或許正是每一個人的共通課題:學會在矛盾裡,繼續前進。

製作:公視節目部

文字編輯:張雅雯

責任編輯:許容榕

核稿編輯:李羏

出刊日期:2025.10.16

【延伸推薦】

節目|換邊發球:這是一檔打破格式的對談節目。它沒有主持人,而是兩位黃金組合,輪流互問對方最想問的問題。就像一場好看的羽球賽,必定從選手的發球開始。

文章|蔡康永與吳曉樂關於成長的N個提問:人生不是非黑即白,當我們漸變成小時候討厭的模樣又會怎樣?

日韓雙聲道迷妹,在服務業感受人間冷暖的同時,也兼任公視劇夠特約寫手,以及KKBOX合作翻譯與剪輯師,是個立志成為斜槓少女的半自由工作者。