你無法忽視的存在!變裝皇后妮妃雅:要去除汙名化,美麗就是我們的武器。

LGBTQ族群要去除汙名化並武裝自己,需要很有自信去展現跟綻放我們的特別,美麗就是我們的武器。外人很難想像變裝皇后表演的繁雜程序,需用膠帶纏身體藏住性徵、穿戴緊身馬甲、假髮濃妝與高跟鞋,一切只為舞台上綻放自信的瞬間。

曾被老師告誡不要「娘娘腔」,變裝皇后Yolanda:「陰柔沒有錯,陰柔是值得被欣賞的。」

Yolanda(堯蘭達)從小就知道自己的特質跟堂兄弟們不同,走入藝術與表演世界後,不再因為性別氣質受到批評,找到前所未有的自信來源。 變裝皇后Yolanda。圖/Yolanda提供...

經歷威權教育後,我們怎麼教孩子?

對你來說「校園威權」是髮禁、服儀,或教官的威嚴形象?成長時期經歷過校園威權的人們,如何教育下一代? 《公視主題之夜SHOW》主持人鄧惠文(右)與芳和實中同學對談。圖/《公視主題之夜SHOW》提供...

再多冤案也無法撼動司法體制?鄭性澤:「寧可誤判、不可錯放」的錯誤執法態度,令蒙冤者付出慘痛代價

在還沒被平反之前,蒙冤者永遠都是罪人。有些案件新聞媒體一直報,但是在這之前,蒙冤者經歷過多少折磨?拍后豐大橋冤案的《彼岸》就是紀錄無辜者遭遇這些過程的感受。

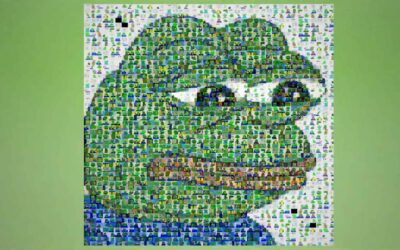

他是川普代言人,也是香港民主鬥士象徵:佩佩蛙的迷因之旅。

當佩佩蛙創作者把它放上網路、進入迷因世界的那一刻,單純的漫畫就有了重大轉變。紀錄片《佩佩蛙:感覺不錯蛙》帶我們認識這隻小青蛙的奇幻旅程。 圖/《佩佩蛙:感覺不錯蛙》...

人有沒有尊嚴死亡的權利呢?紀錄片《下一站》,遙望死亡權合法的路

處在痛苦難耐的疾病桎梏,沒有治癒可能的處境時,人有沒有求死的權利?

「你再給我亂丟東西,我就把你殺死!」當居家整聊師遇上「亂室家人」

「居家整聊師」是什麼?這項專業除了物品整理,也注重「聊」的部分。透過傾聽與對談,整聊師釐清物品對委託人的意義、提供專業建議,協助委託人重新掌握人生。紀錄片「亂室家人」拍攝了整聊師若湄的兩位個案故事。

「等你失智時,你的研究,才真正完整。」NHK紀錄片拍攝失智症權威長谷川和夫,罹患失智症後的生活與心態轉變。

日本失智症權威長谷川和夫,是日本第一位發展出失智症早期評估量表的人。88歲時,他公開自己罹患了失智症,「我體悟到,不該再用膚淺的陳腔濫調安慰病患。」

台灣網路社群的迷因文化特色是?元宇宙概念中那些迷因最紅?

你常看卡提諾狂新聞、台八meme,或台灣迷因嗎?迷因透過各種網路平台演進變化,不同類型的迷因梗,正是型塑個人在網路上展演自己身分的方式。

「性」是身心障礙者的奢侈品?我們的需求由誰決定?

被照顧的障礙者往往失去選擇與決定的權力,要說出自己的性需求更是難上加難。但近年來已經有姐姐幫弟弟申請手天使服務、爸爸陪同身心障礙的兒子來接受手天使服務……,社會氛圍正在一點一滴改變。...