電視上關於香港的隻言片語,是我眼前好幾位港人活生生的經歷。

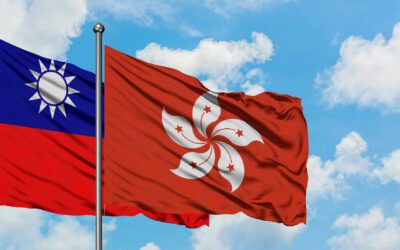

在銅鑼灣書店舉辦訪談,讓我認識了許多港人,他們的軀體或心靈都受到傷害,但這些傷痕也使他們追求自由民主的決心更加堅定。 圖/©paulwongkwan/123RF.COM...

台灣是我未來的安居之所:一位在台港人,致香港,也致台灣。

台灣作為亞洲的民主與人權運動重地,不僅是香港人,也會有來自東南亞與世界各地的人,視這裡為安身立命之地。

「當爸爸,讓我成就了各種不完美!」小炳余俊賢的單親爸爸心情日記

從小渴望擁有家庭的小炳,在女兒3歲時離婚成為單親爸爸,女兒曾賭氣說「我不是只為當你的女兒才出生的!」當時這句話,給了他很大的震撼……。

印尼漁工悲嘆:「四天四夜沒休息,吃飯時間都沒有!為了賺錢只能忍。」

海上工作高風險,有可能落海、漁船沈船、火燒船、被漁網勾到、釣具勾到……。一但遇上勞資糾紛,台灣的勞工機關跟仲介,似乎都站在雇主那一邊。

「媽媽,為什麼那個女生要吃男生的雞雞,她想要喝尿嗎?」

當孩子不小心看到A片怎麼辦?沒有什麼事情是孩子「現在不該問」或「長大後就懂了」,最難的是家長要突破「性是不可談論」的習慣。

魔都上海的「瘋」控日記(下): 除了疫情,連人民的聲音也「動態清零」

上海封控期間,各種謠言和非人道影片頻傳,哪些是真的?哪些是假的?上海人怎麼看待這段時間政府的作為?以下是在上海的台灣人最真實的經歷。...

魔都上海的「瘋」控日記(上):從一菜難求到冰箱爆滿的九十顆雞蛋

中國大陸媒體《環球時報》近日發出「台灣人還能吃什麼」文章,在台灣掀起一波討論,上海人現在真的過得慘嗎?他們到底正在經歷些什麼?以下是在上海台灣人魔幻又瘋狂的真實經歷。...

你可以色色!賣情趣用品沒什麼好丟臉的,性本來就是很自然的需求。

情趣用品店老闆秀英曾被起訴妨害風化,她對檢察官說,買情趣用品是帶回家、不是在路上用,怎麼會妨害風化?而且慾望好好發洩,還能幫助減少犯罪,法院應該頒獎給情趣用品店才對。...

「如果原住民學生下山會有適應的困難,為什麼還要下山讀書啊?」那些原住民日常生活中的壓迫(下)

有原住民學生從部落到山下讀書,因焦慮而發病。在老師善意提問的背後,還是存在著族群的權力不對等結構,及差異處境的不理解。

「我們部落的土地為什麼不能還給我們?」那些原住民日常生活中的壓迫(上)

原住民女性的聲音在被殖民敘事裡,最難被聽見。教師瑪達拉·達努巴克進行部落培力,陪伴部落長輩說出因為歧視與區隔帶來的壓迫。

與女兒。(圖片提供/小炳)-400x250.jpg)