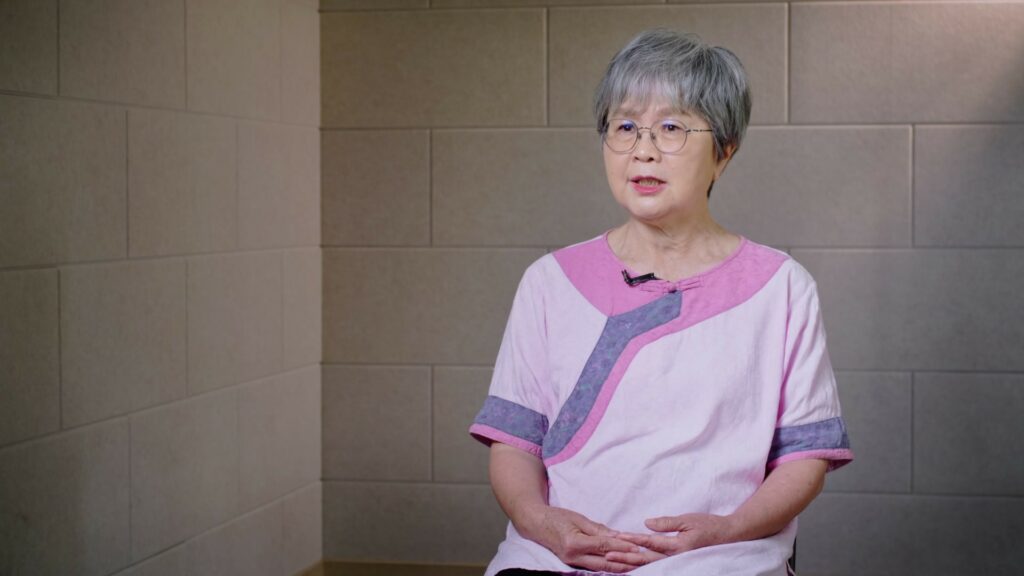

《我們與惡的距離II》以深刻的筆觸描繪了精神疾病患者及其家屬的困境,引發社會廣泛討論。前台北市聯合醫院松德院區護理長、《同步一起走:精神病院護理長45年的照護筆記》作者張碧凰,以其數十年豐富的臨床經驗,說明精神疾病樣態、治療模式、家屬困境、醫療體系挑戰,以及社會支持的重要性。

在精神疾病的治療與復原過程中,「病識感」扮演著極為關鍵的角色。前台北市聯合醫院松德院區護理長張碧凰強調,如果病人具備病識感,他們會更願意好好服藥,並學習與疾病共存。她以劇中角色羅自強為例,說明他因為缺乏病識感導致無法配合治療,最終狀況持續惡化。

張碧凰指出,當一個人被診斷出精神疾病時,首要之務便是認知上的調整。她強調,病患並非故意為之,而是他們的大腦生病了,身體正在發出求援信號,因此「必須要去求助專業醫師的幫忙,這不是什麼可恥的事情」。這種去污名化的呼籲,對於鼓勵病患及其家屬積極面對疾病,至關重要。

精神醫療體系能提供的基本協助

張碧凰詳細說明了台灣醫療體系在精神疾病照護上提供的基本服務,主要分為兩個階段:

一、急性期住院治療:這是針對病患可能傷害他人或自我傷害時的緊急介入。在精神病院的急性病房,專業人員會提供專門照護,並且會收回可能造成自我傷害的物品,例如筷子,以確保病患的安全。

二、復健病房的訓練:當病患的急性狀況穩定後,他們會被轉介到復健病房接受訓練。張碧凰強調,精神疾病本質上是「腦部退化的疾病」,因此越早進行精神復健,對病患的幫助越大。復健病房的訓練從最基本的自我照顧能力開始,例如服儀是否合適、是否有規律作息等日常生活的照護。同時,也會逐步加入娛樂治療,如唱歌、觀看電視節目等,以及更進一步的團體活動。

這些治療與復健的模式,旨在幫助病患逐步恢復日常生活功能,為重返社會做準備。

學電腦、逛植物園與博物館,都是治病處方箋

談到未來精神醫療的發展,張碧凰特別推崇「社會處方箋」的概念。「社會處方箋是源自於英國,目標乃降低病人的孤獨感,促進人際互動。」她認為這是除了藥物治療之外的重要補充:「我覺得除了吃藥、打針之外,精神科照護還有很大的空間。」

她舉例說明社會處方箋的實際應用:「比如說去運動、當志工,或者是照顧綠色植物,或者是學習電腦資訊,有10幾個,最近我看到的新聞就是,台北市聯合醫院和平院區神科內科主任開出的社會處方箋:去逛植物園;還有另一張處方箋是參訪博物館。」

張碧凰也在護理實務工作中探索了多種創新的復健策略,以促進病患的身心健康:

一、多元化的團體活動:臺北市立聯合醫院松德院區成立青少年日間留院,取名「又一村」,張碧凰曾帶領病患參與各式團體活動,包括游泳、舞蹈治療、捏陶和繪畫。她尤其擅長「自然體驗」,利用醫院附近象山的地理資源,帶病患進行自然觀察、種菜和耕作。她笑稱有人說她「整天都帶著病人遊山玩水」,但事實上,這些活動是在遊山玩水當中,完成對精神病患的治療計畫。這些看似非傳統的活動,實則透過親近大自然和團體互動,對病患的復原產生積極影響。

二、個別化與感同身受的照護:張碧凰分享了一個令她印象深刻的案例:一位高功能自閉症的青少年,因感情受挫威脅跳樓而被送入精神病院。然而當他出院時,學校及學生家長會卻堅持拒絕他回校,他只得進入又一村就讀。張碧凰安排他照顧一棵玉蘭花,鼓勵他接觸植物。有一次,她發現這位青少年在幫玉蘭花澆花的同時,喃喃自語道:「我這麼愛你,你為什麼不愛我?」,這讓她滿感動。這個小故事深刻地展現了以人為本的照護理念,透過滿足病患的內在需求,即使是微小的舉動,也能帶來巨大的心靈觸動。

三、將病房打造成「特殊客棧」:張碧凰後來調到精神官能症病房,看到許多精神官能症病患常常在出院後半年、一年後會再重複住院。她告訴自己:「我這兒是一個特殊的客棧,專門提供給需要休息的人」。她將病房環境整理佈置得「像旅館一樣」,雖然無法與真正的旅館相比,但她的信念是讓病患有一個「很舒服、很美的地方休息」,她認為這「非常重要」。這種富有同理心的工作理念,旨在為病患提供一個安心的避風港,幫助他們充電後再返回社會、面對生活。

精神疾病是大腦生病,家屬先照顧好自己必要時要求援

精神疾病不僅影響病患,也給其家庭帶來沉重負擔。張碧凰觀察到,讓家屬尋求精神科醫師協助「是非常困難的事情」,甚至介紹他們去找諮商師也很難。

面對家屬的困境,張碧凰提出了中肯的建議:「作為一個key person,首先你要保持你自己在一個穩定的狀態,要評量你自己的能力跟意願,你可以負擔多少?如果沒有辦法的時候,你就要求援:里長、公衛護士、社工師等都可以求援。」

源於社會的污名化觀念,讓家屬覺得這類事情「見不得人、很丟臉」。對此,她為家屬提出了從認知、情緒、行為到靈性層面的建議:

一、認知調整:家屬必須理解,病患並非故意,而是「生病了,他們的大腦生病了,需要治療」。放下指責,才能真正支持病患。

二、情緒接納與宣洩:家屬在照顧過程中會產生許多負面情緒,如劇中又茗的深層罪惡感,或如亦森想殺死加害者般地極度憤怒。張碧凰建議家屬「試著去接受它」,並透過諸如公園散步、跑步運動或「自然體驗」來健康地宣洩情緒,她認為這是「最健康,而且最不會影響別人的」方式。

三、靈性支持:她建議家屬尋求宗教信仰的支持,不論佛教、基督教或其他宗教,只要是與自身相應的都可以。她舉例說明,比方有人透過媽祖遶境、朝山或禱告,在跪拜與祈禱的種種宗教活動中「慢慢地就舒緩了情緒」。具體建議家屬在支持病患的同時,也必須照顧好自身的身心健康。

疫情期間人人自危,護理師仍同理照護染疫精神病患

談到2020年至2023年新冠疫情期間的經驗,張碧凰坦言:「很慚愧,我本來一直以為精神科專科化就是做精神科的事情就好了,沒想到疫情發生的時候,我們精神科的病人沒有人要照顧,因為其他專科的醫護不知道要怎麼照顧染疫的精神病人。」

而在第一線照護染疫的精神病患的醫療人員,同樣面臨著巨大的壓力和挑戰。她特別感動於同事的專業精神,她說當時精神科成立「檢疫病房」,根本沒有什麼負壓隔離設備,也因為「確診的那個病人很喘,沒辦法自己吃飯,同仁提供餵食,餵食時間長達一個多鐘頭,遠遠超過文獻建議的安全時間15分鐘,真讓人擔心。

張碧凰描述說,「護理師一口一口地餵飯,告訴患者說現在是肉,再來就是芥菜,因為病患想要吃芥菜,護理師就問說芥菜很苦,一般人都不喜歡吃,為什麼你還喜歡吃?病患說,因為我媽媽以前很喜歡吃,芥菜有媽媽的味道,護理師聽了,眼淚直流!」

張碧凰也分享一位護理師照護患有思覺失調症的大學五年級學生,個案因言語及肢體暴力而被約束在床,不斷叫喊、脫衣並裸露下半身。面對有暴力攻擊的案例,護理師仍冒著風險,全身穿著隔離裝,一手接一手地解開約束帶,為其擦汗更衣、餵食,個案邊吃邊哭訴急診醫師不相信他的幻聽。待病患吃飽、熟睡一小時,護理師評估其情緒穩定後,才予鬆開約束。一解開約束,個案立即不好意思地找出他的內褲穿上。這些故事展現了護理師在人人自危的疫情期間,他們冒險、同理的照護染疫的精神病患,讓張碧凰「非常的動容」。

用「社會處方箋」應對高齡社會的老年憂鬱症

對於台灣即將進入超高齡社會,張碧凰特別關注老年憂鬱症的問題:「我有注意到,特別是老年憂鬱症的問題還蠻嚴重的,怎麼樣去對應老年憂鬱症的問題?我覺得社會處方箋是一個很棒的策略。」

她最後呼籲:「面對精神疾病,除了打針跟吃藥之外,還有很多的策略可以實踐,可以幫到病人,也可以幫到家屬,甚至幫到你自己,所以大家需要拓展你的視野。」也建議每個人都要去培養自己的興趣,找到一個你喜歡的嗜好,或者是任何你覺得OK的就去做。」

張碧凰的分享不僅讓我們更深入理解《我們與惡的距離Ⅱ》劇中呈現的精神疾病樣態,更重要的是,她以多年的專業經驗和人文關懷,為我們指出了一條更加理解、接納和支持精神疾病患者的道路。正如她所強調的:「他們不是故意的,他們是大腦生病了」,這個觀念的普及,或許就是我們社會邁向更加包容和理解的第一步。

【延伸推薦】

影集|《我們與惡的距離Ⅱ》:故事從一場超市縱火案展開,24歲的嫌犯造成五死十二傷的慘劇,這案件成為施⾏國民法官制度後,首個可能判處死刑的案例。大火也燒出了六個家庭交織的命運,時有錯過又彼此牽扯,他們背負著各自生命故事跨越了20年,復仇、背叛、傷害、墜落,並相互救贖,在隨機殺人事故之後,命運會將這六個家庭帶往何處?

文章|《我們與惡的距離Ⅱ》背後的精神世界:精神科醫師馬大元談疾病、復原與「接住」

文章|精神疾病也能「痊癒」嗎?醫師吳佳璇:不是回到過去,而是能好好生活

文章|精神醫療的新出路,廖福源:以「社會處方箋」互補個體治療

作者:《我們與惡的距離Ⅱ》議題短片小組

責任編輯:陳珊珊

核稿編輯:李羏

出刊日期:2025.7.15

讓我們溫柔地接住彼此